記憶と記録の違い

(出典:Computer Memory Chips Free Stock Photo - Public Domain Pictures)

コンピューターの普及が記憶の外部化を可能にしたとき、あなた達はその意味をもっと真剣に考えるべきだった。

映画『攻殻機動隊』より

人はネットでバカになっているのか

「ネットで検索すればたいていのことはわかる」とよく言われる。そして「調べればいつでもすぐにわかることだから」といってネットに依存し、ものを覚えようとしないことが否定的に語られることもよくある。この後者の主張について、私なりに思うことを書こうと思う。

ネット上に書き込まれる情報の量が莫大になった。ネットが生まれる前であればものを書かなかった人々も日常的にものを書くようになり、自分にはその権利があるとでもいうかのように政権批判や社会問題を論じたりするようになった。もちろん何かについてものを書くこと自体は悪いことだとは思わないが、ネットではそういうものが「目立つ」ようにできているようなところがあるので、うっとうしく感じられるときも正直ある。特にソーシャルメディアの普及以降は、ネット上は文字の情報だけでなく、動画による情報も一気に増えた。それらの情報はネット上のどこかにある。言い換えればどこかに記憶されている。それはその情報を作った人間やそれを見た人間が記憶しているのではない、外部記憶である。ネットにはこのように、広大な外部記憶装置という側面がある。誤解のないように書いておくと、本や新聞なども外部記憶といえるが、それらはネットに比べればまだ人間がその内容を記憶して利用する場合が多い。そのため、ここではこうしたタイプの外部記憶は考えず、ネットにおける外部記憶に絞って議論を進める。

(出典:memory loss « Dementia SOS)

一方で人間が自分で覚えていることというのは内部記憶(internal memory)といえる。私が「パブロ・ディエーゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・・・(長いので省略)・・・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・イ・ピカソ」という、パブロ・ピカソの洗礼名を自分で記憶していることと、こうしてその名前をネットに書き込むことは、情報の中身だけみれば全く同一だ。ピカソの洗礼名、それだけだ。それなのに内部記憶は日常的に利用され、外部記憶となると内部記憶に比べてはるかに利用回数が減るのはなぜだろう。同じ情報でも「どこに記憶されているか」によって利用回数が異なるというのは、一見すると不合理なように思える。「使う」というところにポイントがあるのなら、それがどこにあるかは問題ではないはずだからだ。別に外部記憶だからといってそれが引き出せないというわけでもない。記事の冒頭で書いた通り、たいていのことはネットを使えば簡単に見つかる状況はとっくに実現している。

私は普段、職場で会議をしていて、とてももったいないと感じ続けていることがある。それは会議中にネット上の知識を使いながら議論を進めるという行動習慣が存在しないことだ。ネット上には膨大な知識があり、それは今やわざわざ足を運ばなければ中身をみることのできない図書館にではなく、私の手の中に収まるスマートフォンや座っている机の上に置いてすぐに使えるパソコンを使って、すぐにアクセスできる。それなのに、その膨大な知識は会議中には活用されない。「外部記憶だから」というのが理由だとしたら、なんだか不合理な気がしてしまうのだ。すぐにアクセスできるなら内部だろうが外部だろうが、問題解決に役立つものはどんどん使って考えた方がいいだろう。

引き出す場所と考える場所

何がこの利用格差を生んでいるのか。おそらくは記憶し、それを引き出す場所と考える場所とが一致しているかどうかということが鍵なのではないかと私は考える。

内部記憶の場合

(出典:Will a New Drug that Boosts Mouse Memory be Alzheimer's Cure? - SciTech Daily)

自分で記憶している場合、つまり内部記憶の場合、情報は脳に記憶されている。内部記憶を使ってものを考える場合、記憶を引き出すのも、考えるのも「脳」を使って行われる。だから、記憶の場所、あるいはそれを引き出す場所と考える場所とは一致している。いずれも同じ場所で実行されるから、ラグがほとんどない。思い出した(引き出した)ときには、もう考えることが始まっていたりするのだ。同じところでやるから楽だ。

外部記憶の場合

一方で外部記憶の場合、情報は脳でないどこか、ネットやコンピュータ、メモリなどに記憶されている。通常それは記憶ではなく「記録」と呼ばれる。記録を使ってものを考える場合、まずは考える人間が必要な情報を引き出してそれを脳にトレースし、それから考えるという手順になる。したがって内部記憶を使って考える場合に比べ、必然的にステップの数は多くなる。「必要な情報を引き出す」のところは、現実の場面を想像しながら細かく再現していくと、

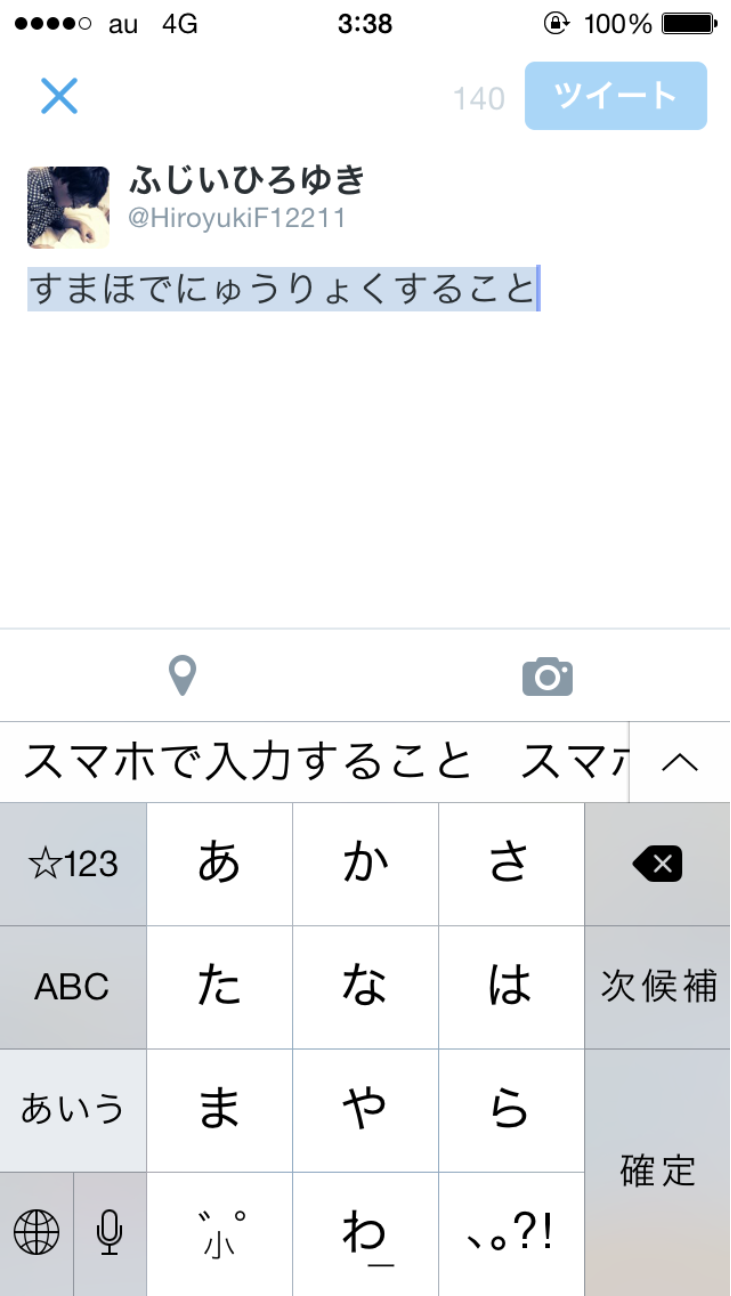

①パソコンやスマホの画面を見る(持つ)

②必要な文字列を検索ボックスに打ち込む(指を動かす)・音声検索を使う(しゃべる)

③検索結果を見る

④使えそうなサイトを探す

⑤該当箇所を読む

というような手順を踏むことになるわけで、これは内部記憶を使う場合に比べればいささか面倒だ。つまり、引き出す場所と考える場所が同じかどうかによって、考えるまでのステップ数に違いが生まれ、記憶の利用回数に差が生まれると考えられる。その結果、ネット上に蓄積された、互いに知らない人々も含めた膨大な数の人々によって作られた膨大な外部記憶は、個人の内部記憶ほど頻繁には使われないままになる。歴史的に見て、人類は内部記憶に頼ってものを考える時代が圧倒的に長かったために、外部記憶を使ってものを考えることにはまだ慣れていないという仮説も考えられる。

もっと包括的な情報技術について

引き出すことと考えることの間にあるステップの数を減らすような情報技術(IT)というのは、今のところ見当たらない。しかし現実には、多くの人間が記憶から情報を引き出しながら考えるという脳内での同時進行を日常的に行っている。

ITや記憶ということについては、「メモリーの性能が何%向上した」とか「記憶力トレーニングによって今までよりはるかに多くのことを記憶できるようになった」とか、そういうレベルの話は山のようにある。しかしそれらは記憶と思考とをつなげて捉える発想ではない。記憶と思考がセットで初めて成り立つ情報処理ということを包括的に捉えるアーキテクチャーに関する議論ではない。包括的な情報技術とはどういうものかという問題は、内と外の境界についての問題ともいえる。どこまでが私の記憶で、どこから先は私でないものの記憶なのか。ネットが使えるからといって、そこに保存されている記憶が私の記憶であるとはいえない。「どこまでが私で、どこから先は私でないか」はアイデンティティに関する問いであるが、これはいわばその記憶バージョンだ。

記憶(memory)という言葉は、考えるところと同じ場所で起きる現象と長い間捉えられてきたし、現在も記憶についての研究といえば真っ先に浮かぶのは神経科学(脳科学)だ。もちろん情報科学でも記憶を扱うが、記憶を引き出すことと考えることに関して、人間との関わりから記憶の問題を考えるという視点は、少なくとも情報科学の側にはないように思える。そこにあるのはコンピュータが記憶を引き出し、考えることについての知識の体系だ。記憶といえば神経科学(脳科学)というイメージは、人々が記憶の定義をそのように捉えていることの証左なのかもしれない。